얼굴을 담은 예술 바라보기

-

김소영

2025.06.30

-

- 0

이번 칼럼에서는 예술에서의 인간의 얼굴을 다룹니다. 선사시대부터 시작된 인간의 얼굴 표현이 어떻게 변해왔는지 조선시대 초상화 전공자의 눈으로 살펴봅니다.

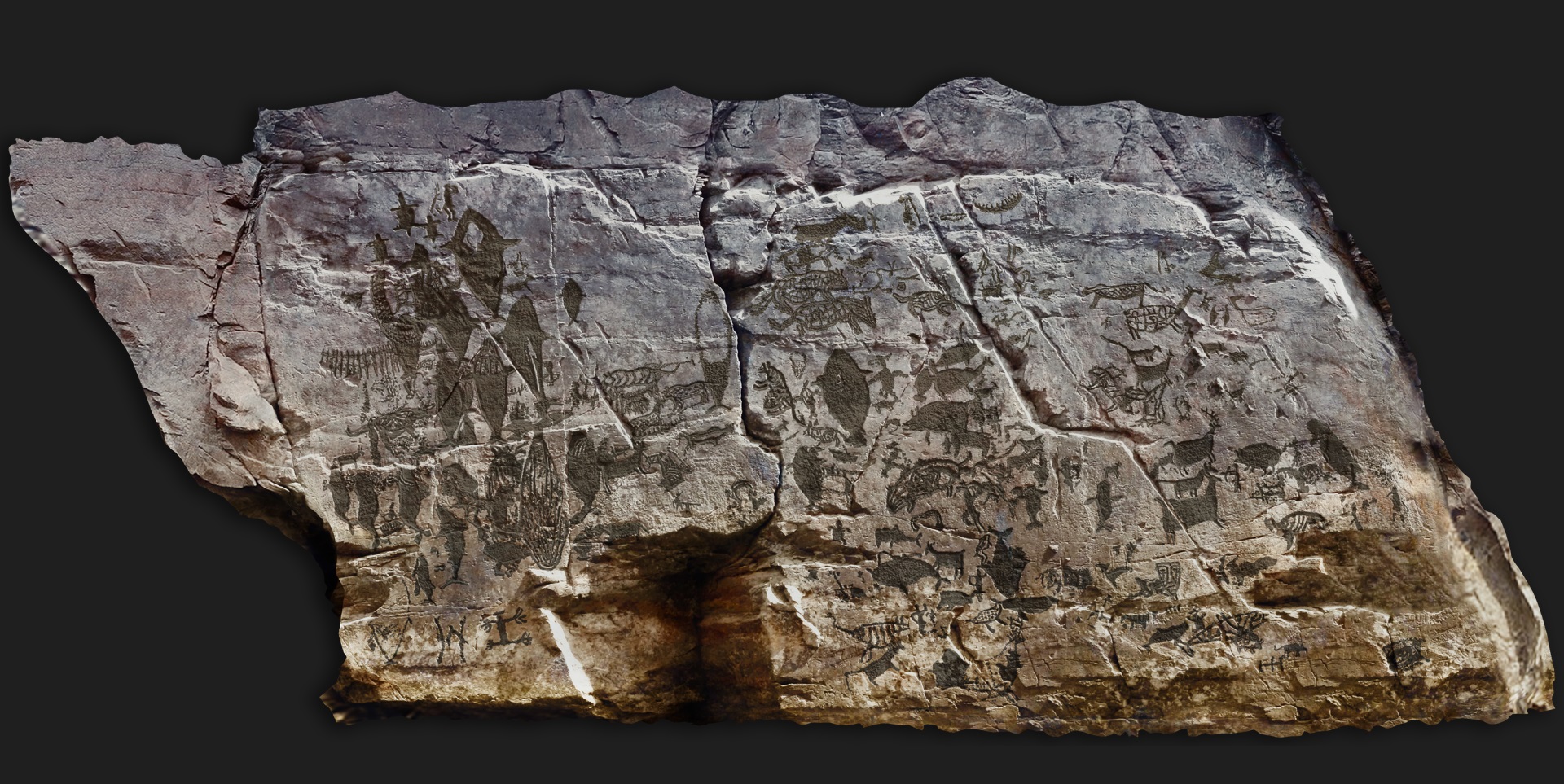

울산 반구대암각화 암면 세부인물상가면

심경보 (전곡선사박물관 학예연구사)

한반도는 벽화가 오래 남아있기 힘든 환경으로 선사인들의 예술은 주로 바위에 새겨진 암각화에 남아있다. 한국을 대표하는〈울산 반구대 암각화〉(그림 01)는 고래와 사냥 장면으로 유명하지만, 또 한 가지 중요한 장면이 바로 선명한 얼굴(人面)문양(메인페이지 그림)이다. 턱이 가름하여 마치 토기와 같은 외형에 가는 눈과 큰 코 등을 선으로 새긴 이 얼굴 문양은 선사시대에 한반도에 살았던 이들의 가장 사실적인 얼굴이라고 할 수 있다. 반구대 암각화의 내용이 선사시대 사람들의 종교적 열망과 교육적 목적을 모두 지니고 있기에 여기에 새겨진 얼굴이 당시의 사람들을 의미할지 아니면 신적 존재로 투영된 얼굴인지는 알 수는 없다. 하지만, 신의 모습조차 당시 사람들의 모습에 담고 있다는 점을 생각하면 이 얼굴을 당대의 가장 사실적 얼굴이라 생각할 수 있을 것이다.

그렇다면 그 이후의 얼굴은 어떻게 남아있을까? 예술에서 얼굴이라고 하면 가장 대표적인 것이 조선시대 초상화다. 우리는 종종 조선시대 초상화에 대해 이야기할 때 '사진'과 같은 묘사를 화법의 정점으로 두고 발전의 정도를 논하곤 한다. 최근까지도 이른바 사진과 같은 '사실성'은 초상화 분야가 지향한 문화적 진화의 방향이라 여겨지곤 했다. 현대 미술의 서구식 교육을 받은 우리들이 우리의 전통을 서양미술사적 발전 과정에 비추어 이해하는 것도 당연한 일이었다. 서양미술의 발전은 유럽의 르네상스 시기를 거치면서 광학기술의 발전과 함께 이루어졌기 때문이다.

위와 같이 생각한다면 18세기 조선에서 현대적 시각과 유사한 '사실적'으로 그려진 초상화의 등장은 조선시대 예술의 진화를 의미하는 상징적인 장면처럼 보일 것이다. 하지만, 당시 사람들의 기록을 살펴보면 현대적 기준의 '사실적 초상화'는 문화적 진화보다 취향의 영역에 가까웠다. 화가에게 초상화를 주문한 사람들은 얼굴과 옷의 선을 중심으로 묘사한 전통적 화법과 색과 면을 중심으로 묘사한 새로운 화법을 취사선택하여 의뢰하였다. 가장 대표적으로 조선 후기 최고의 초상화가 중 하나였던 이명기(李命基)는 1788년에 파평 윤씨 집안의 의뢰로 1744년에 장경주가 그렸던 〈윤증 초상(尹拯 肖像)〉을 이모(移模)하였다. 이명기는 이 과정에서 장경주와 같은 전통적 선묘 화법으로 그린 '구법(舊法)'양식의 그림 한 점(그림02)과 과 보다 색과 면을 활용한 '신법(新法)'양식의 그림 한 점(그림03)으로 각각 나누어 제작하였다. 초상의 이모를 의뢰한 파평 윤씨 사람들은 '…신법으로 그린 것은 다만 채색을 칠하는 사이에 변통을 둔 것이기에 (구법으로 그린 것과) 떨끝만큼의 참이도 없다…'(『影堂紀蹟』)라 평하며 신법의 작품을 별 부담없이 수용하면서도 전통적인 구법의 작풍을 유지하는 것도 중요하게 여겼다. 어떠한 방법으로 초상화를 그리던 모든 초상화는 '사실적'으로 닮아있기 때문이었다.

조선시대까지 '사실성'은 '기록적 닮음'을 의미했다. 옛 기록에 담긴 성현이나 조상의 외적 특징들, 예를 들면 어릴 적 알았던 마마자국에서 흉터, 장애까지 그림에 기록하듯 닮게 그려야 했다. 하지만 19세기 사진의 등장 이후, '사실성'은 '기술'을 의미하게 되었다. 얼마나 기술적으로 '닮게' 그리는 지가 초상화의 척도가 된 것이다. 이처럼 초상화를 이야기할 때 항상 등장하는 '사실성'은 모호한 상대적 기준으로 절대적인 문화적 위치를 지녀왔다.

조선 전기인 15세기의 활동하며 세조와 덕종, 예종의 어진을 그리고 현재까지 전해지는 〈신숙주(申叔舟) 초상〉(그림04)을 전통적 화법으로 그린 최경(崔涇)의 눈과 사진과 같은 기술적 사실성으로 18~20세기 조선의 초상화를 꽃피운 이명기, 이한철(李漢喆)(그림05), 채용신(蔡龍臣)(그림06) 등 유명한 초상화가들의 눈이 서로 다를 리 없었을 것이다. 그리고 최경에서 채용신까지 조선의 모든 화가들은 수묵에 기반한 전통화법의 전문가들이었다.

그렇다면 조선시대 이전에 사실적인 얼굴을 담은 예술은 어떤 것들이 있을까? 먼저 고려시대를 살펴보면 현재 남아있는 초상화는 모두 고려 말기의 작품들로, '안향'(그림07), '이재현'의 초상들이 있다. 현대의 기준으로는 안면과 인체 묘사가 어색하지만, 기록으로 남아 있는 해당 인물들의 특징을 고스란히 그림 속에 담아내고 있다. 현대적인 사실성을 살피면 오히려 〈합천 해인사 희랑대사 좌상(陜川 海印寺 乾漆希朗大師坐像)〉(그림08), 〈왕건 동상(王建 銅像)〉'과 같은 고려시대의 조각품들이 실제 인물과 더 가까울 것이다.

서양미술사에서도 르네상스 시기에 미켈란젤로 부오나로티(Michelangelo Buonarroti)를 비롯하여, 로렌초 기베르티 등 많은 예술가들이 화가이자 조각가로 활동하며 조각을 통해 평면 속에 입체감을 담는 눈을 길렀다. 고려시대의 회화는 조각과 서로 다른 길을 걸었지만, 고려의 조각을 통해서 현재 전하지 않는 초상화 속에 담았을 '닮음'을 상상할 수 있다.

이제 삼국시대를 살펴보면 이 당시의 얼굴들은 주로 조각과 공예를 통해서 만날 수 있다. 신라의 미소로 알려지고, 경주의 상징과도 같은 〈경주 얼굴무늬 수막새 (慶州 人面文 圓瓦當)〉(그림09)와 백제의 미소로 불리는 〈서산 용현리 마애여래삼존상 (瑞山 龍賢里 磨崖如來三尊像)〉(그림10)이 삼국시대를 대표하는 얼굴이라 할 수 있다. 이외에도 많은 삼국시대의 불상과 조각품에서 얼굴의 묘사를 살펴볼 수 있지만, 이 두 작품은 현재 우리의 기준으로 종교성보다 서민적 친근함이 더욱 드러나 시대를 대표하는 얼굴이 되었다. 이 시기를 바라보는 사실성은 이제 현재를 살아가는 우리의 감성을 기반으로 이해되고 있다.

지금까지 살펴본 것처럼 선사시대에서 조선시대까지, 사람들은 끊임없이 현재의 얼굴을 당시 최고의 기술로 남기려 노력하였다. 예술의 발전을 기술의 발전과 동일시하지 않는다면 우리는 좀 더 생생하게 옛 얼굴을 마주할 수 있을 것이다.

그림 09. 경주 얼굴무늬 수막새 그림 10. 서산 용현리 마애여래삼존상